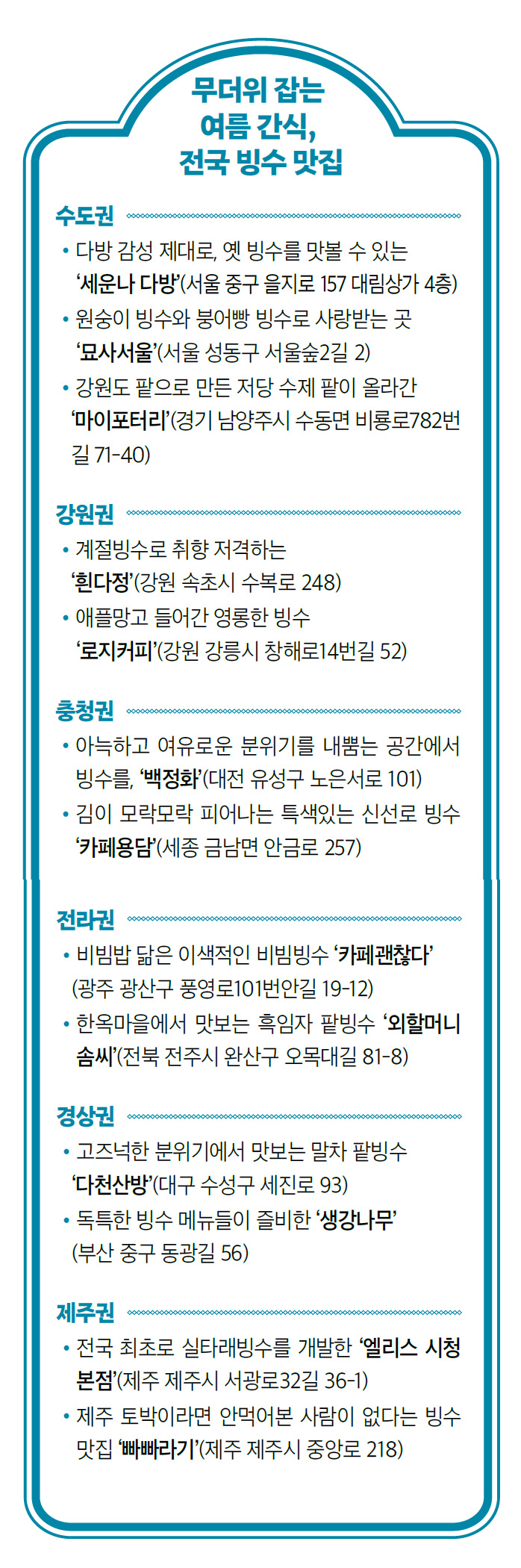

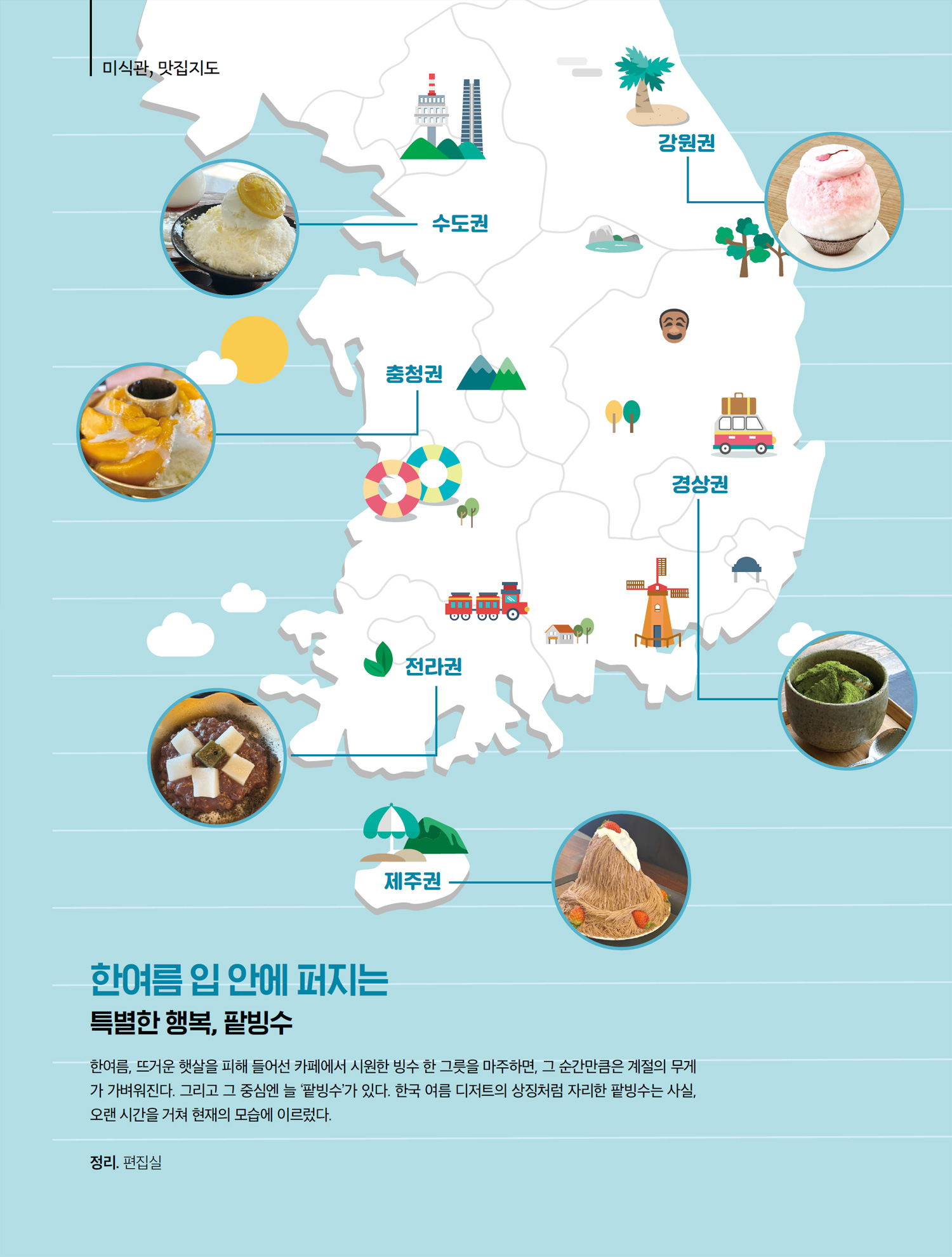

얼음을 저장하던 시대에서 시작된 빙수의 기원

빙수의 가장 초기 형태는 조선시대의 ‘빙고(氷庫)’ 문화에서 찾아볼 수 있다. 조선의 왕실과 양반가는 겨울에 얼음을 저장해두었다가 여름철에 꺼내 사용했는데, 『열하일기』나 『조선왕조실록』등 고문헌에 따르면 과일이나 꿀, 약재 등을 섞어 더위를 식히는 용도로 얼음을 활용한 기록이 있다. 이는 지금의 빙수처럼 갈거나 토핑을 얹는 형태는 아니었지만, 차가운 얼음을 단맛과

함께 즐긴다는 점에서 빙수의 전신이라 할 수 있다. 귀족 중심의 특별한 여름 별미였던 얼음 간식은 점차 시간이 흐르며 대중의 식문화로 확장된다.

이후 일제강점기 무렵에는 일본의 카키고오리 문화와 만나 지금의 팥빙수 형태가 갖춰지기 시작했다. 얼음을 곱게 갈고, 설탕에 조린 단팥과 떡을 얹은 구성은 1950~60년대를 거치며 전국적으로 퍼졌고, 학교 앞 분식집이나 다방, 극장 매점 등에서 쉽게 만날 수 있는 정겨운 간식으로 자리잡았다. 연유, 통조림 과일, 젤리, 미숫가루 등 당대 재료들이 가득 얹힌 팥빙수는 손으로

얼음을 갈아 만든 수제빙수가 많았던 만큼, ‘정성’이 담긴 여름의 맛이기도 했다.

오늘날의 빙수, 디저트의 트렌드를 이끌다

현대에 들어서면서 빙수는 더욱 다채롭고 감각적인 디저트로 진화한다. 우유나 생크림을 얼린 눈꽃빙수, 제철 과일을 듬뿍 얹은 과일빙수, 인절미, 말차, 티라미수, 초콜릿 등 개성 있는 토핑을 더한 프리미엄 빙수까지, 맛은 물론 비주얼과 콘셉트 면에서도 큰 변화를 거듭하고 있다. 카페들은 매년 여름, 독창적인 한정판 빙수를 내놓으며 SNS 감성을 자극하고 있고, 이제 빙수는 단순한

간식을 넘어 ‘한 그릇의 예술’로까지 인식된다.

그럼에도 불구하고, 많은 이들은 여전히 여름이면 ‘팥’을 찾는다. 단지 익숙해서가 아니다. 팥빙수는 유년기의 여름방학, 친구들과 나눴던 추억, 손으로 얼음을 갈아주던 가족의 모습 같은, 시간을 머금은 맛이기 때문이다. 시대가 바뀌어도 여전히 우리 곁에 남아 있는 팥빙수. 전통의 맛을 간직하면서도 오늘의 감각을 담아 내는 이 특별한 그릇이야말로, 한국 여름을 대표하는 디저트로서의 이유를 스스로 증명하고 있다.