트렌드 키워드

트렌드 키워드

디지털자산이 바꾸는

글로벌 금융 질서와 기업의 미래

글. 이동기 딜로이트컨설팅 코리아 블록체인&디지털자산 그룹장

글로벌 규제환경의 변화 - 美 트럼프 신정부, 親 디지털자산으로

2025년 3월 7일, 미국 백악관은 역사상 처음으로 ‘크립토 서밋(White House Crypto Summit)’을 개최했다. 트럼프 대통령이 직접 주재한 행사에서, 미국을 ‘전 세계 크립토 수도(The Crypto Capital of the World)’로 만들겠다는 비전을 제시하고, 디지털자산1)을 금과 석유처럼 전략 자산으로 비축2)하도록 ‘행정명령’에 서명하는 등 ‘디지털자산 대통령’을 자처하고 있다.

트럼프 신정부 출범 이후 ‘미국의 디지털자산 리더십 구축 전략’의 일환으로, 스테이블코인 국가혁신 법안(GENIUS Act)을 신속하게 추진하여 달러 기반 스테이블코인의 영향력을 확대하는 한편, 중앙은행 디지털화폐(CBDC)의 발행 및 촉진을 위한 어떠한 조치도 취할 수 없도록 금지하는 내용을 담고 있는 행정명령은 국제결제은행(BIS)과 각국의 중앙은행들이

추진해온 CBDC 프로젝트 및 정책 방향성에 영향을 미칠 것으로 전망된다. 이에 앞서, 유럽연합(EU)도 지난해 6월 세계 최초의 ‘암호자산 시장법(MiCA)’을 시행하면서 투자자 보호, 사업자의 라이선스 간소화, 스테이블코인 감독 및 자금 세탁방지 조치를 개선하는 등 관련 규제의 불확실성을 해소하고 디지털자산 시장의 글로벌 주도권 경쟁에 본격적으로 뛰어들었다.

이외에도 일본은 ’22년 기시다 총리의 ‘Web3 활성화 방안’ 발표 이후에 정부 차원의 산업육성 정책을 지속적으로 추진하고 있고, 두바이, 싱가포르 등 더욱 많은 국가들이 크립토 및 Web3 친화적인 법안을 정비하여 글로벌 기업의 자국 유치에 적극적이다.

이처럼 미국과 유럽 주도로 디지털자산 활성화가 가속화되는 가운데, 국내 기업들은 다양한 전략적 고민에 직면해 있다. 글로벌 규제 환경 변화에 발맞춰, 우리 정부도 지난 2월 ‘법인의 가상자산시장 참여 로드맵’을 발표했다. 기존에는 한국에서 가상자산거래소 이용을 위한 실명계좌 개설이 개인에게는 가능하지만 법인은 불가능한 상황이었기 때문에

이번 로드맵 발표는 디지털자산 생태계에 반가운 소식이 아닐 수 없다. 신사업 추진을 통한 경제 성장과 일자리 창출 효과 뿐만 아니라, 리스크 관리 능력이 우수한 법인의 시장 참여는 시장의 건전성 제고와 투자자 보호에도 기여할 것으로 전망된다.

다만 모든 법인의 참여가 올해부터 즉시 허용되는 것은 아니며 감독당국, 비영리법인, 가상자산거래소 등을 중심으로 단계적, 점진적으로 법인 실명계좌 발급이 허용될 예정이므로, 각 기업별 로드맵을 고려하여 새로운 비즈니스 및 투자 기회를 준비할 필요가 있다.

디지털자산, 글로벌 비즈니스 동향

미국 등 글로벌 주요 시장에서는 개인보다 법인을 중심으로 디지털 자산 시장의 제도화 및 생태계가 이미 구축되어 있다. 미국 최대 가상자산거래소인 코인베이스(Coinbase)의 거래량 중 약 80~90%가 기관투자자에 의해 발생하고 있으며 ’24년 초 미국 SEC(미국증권거래위원회)가 비트코인 현물 ETF(상장 지수 펀드) 거래를 승인한 이후, 상장 첫날 거래금액이 6조 원을 넘는 등 새로운 금융상품에 대한

투자자들의 반응은 폭발적이었다. 미국 시장의 사례는 향후 한국 기업들의 투자·재무전략에서도 디지털자산이 주요 포트폴리오에 포함될 가능성을 시사한다. 디지털 자산을 재무 전략에 적극 활용하는 글로벌 기업들의 대표적인 사례는 다음과 같다. 스트래티지(구, 마이크로스트래티지)社는 ’20년부터 대규모 비트코인 매입을 통해 기업 재무 전략의 일부로 활용하고 있으며,

’25년 3월 현재 약 499,000 개의 비트코인을 보유하고 있는데, 한화로 약 60조 원이 넘는다. 비트코인 채택효과로 회사의 주가가 ’20년 이후 2,500% 상승했다는 보도도 있었다. 한편, 회사의 재무 성과가 비트코인의 가격 변동성과 밀접하게 연결되어 있기 때문에, 비트코인의 급격한 가격하락 시 회사의 주가 폭락과 파산위험을 우려하는 비판론이 제기되기도 한다.

글로벌 전기차 회사인 테슬라(Tesla)社는’21년에 비트코인을 테슬라 차량 구매결제 수단으로 도입했으나, 환경오염, 환불 논란 등으로 현재는 결제를 중단한 상태이다. 그럼에도 불구하고, 크립토 시장이 기업의 영업과 재무 전략에 활용될 수 있다는 가능성을 보여준 사례로 평가되고 있다.

이외에도 골드만삭스(Goldman Sachs), 블랙록(BlackRock), 페이팔(PayPal), 비자(Visa), 마스터(Maser), 블록(Block Inc., 전 스퀘어) 등 디지털 자산을 영업 및 재무 전략의 일부로 활용하고 있으며, 이러한 움직임은 앞으로 더 확산될 것으로 예상된다.

또한, 글로벌 금융업계는 토큰화(Tokenization)를 차세대 금융 혁신의 핵심으로 주목하고 있다. 토큰화는 블록체인 등 분산원장에서 거래되는 디지털 토큰에 금융자산을 연결하는 개념으로, 해당 토큰은 기초자산의 공정가치를 반영하게 된다. 다수의 금융회사 및 컨설팅 기관 보고서에 따르면, 채권 발행, 레포(Repo) 거래, 상장지수상품(ETP), 상품(Commodity)의 토큰화 등을

통해 향후 10년간 금융서비스 산업에 수조 달러 규모의 새로운 가치가 창출될 것으로 전망된다. 유럽투자은행(EIB)은 HSBC와, 골드만삭스가 제공하는 플랫폼을 활용하여 여러가지 토큰화 채권을 발행하여 결제시간의 단축과 채권시장의 투명성을 제고하였다. JP모건은 자체 블록체인 플랫폼인 오닉스(Onyx)를 활용하여 3천억 달러

이상의 일중 레포 거래를 촉진하였으며, 스페인의 대형 은행인 산탄데르(Santandera) 은행은 콩, 옥수수, 밀 등 농산물을 토큰화하고 이를 담보로 아르헨티나 농부들에게 대출 서비스를 사업화한 사례도 있다.

디지털자산 사업의 리스크 관리

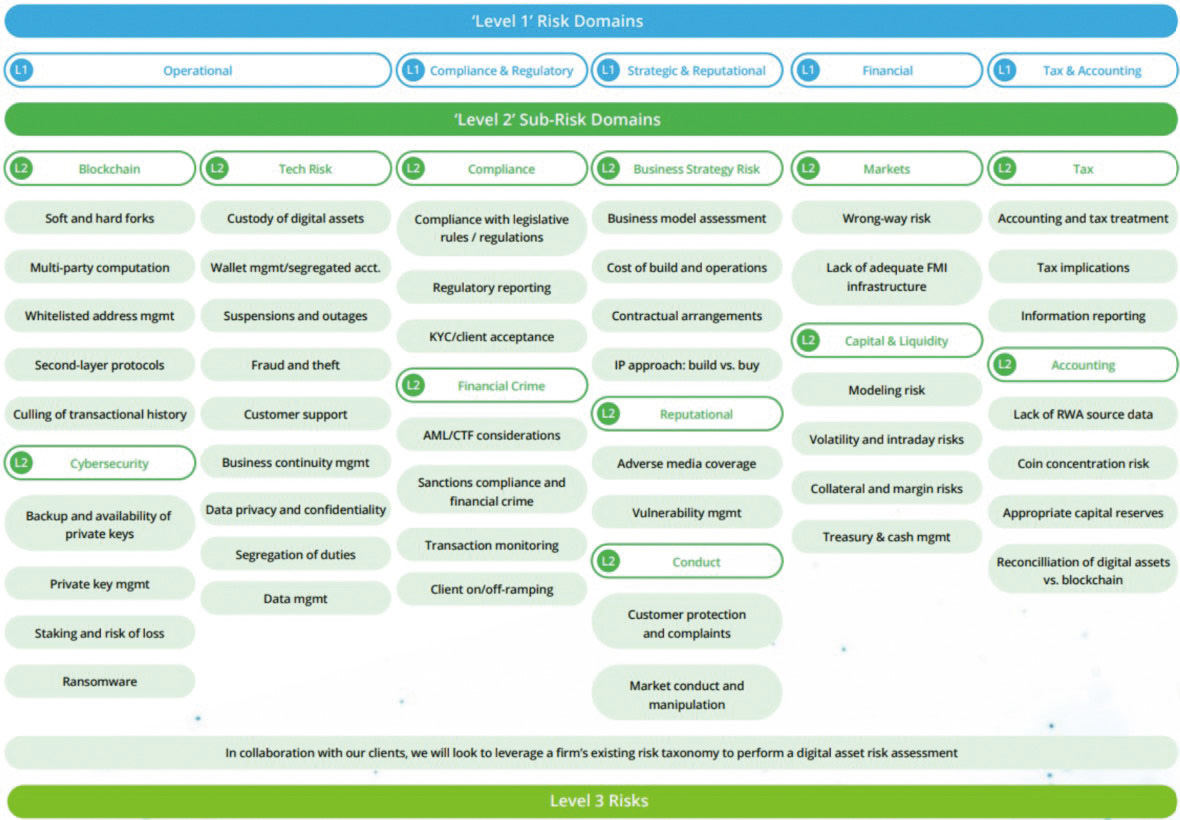

디지털자산 및 블록체인 기술기반의 신사업은 글로벌 시장에서 빠르게 성장하고 있으며, 새로운 경제적 기회를 제공할 것으로 예상되지만, 한편으로 예상치 못한 리스크 관리의 새로운 도전과제를 수반한다. 전반적인 리스크 유형은 아래의 그림(Deloitte's Digital Assets Risk map)과 같으며, 그중에서 대표적인 리스크 유형에 대하여 기업들이 고려할 사항을 살펴본다.

첫째, 기업이 디지털자산을 투자 및 운영 목적으로 활용할 경우 ‘전략 및 거버넌스 리스크’는모든 의사결정의 핵심요소로 작용한다. 거버넌스는 단순한 정책 수립을 넘어 디지털자산의 특성과 비트코인 같은 대체 투자수단이 기업의 전반적인 투자 전략에서 어떻게 역할을 할지 종합적으로 분석하는 과정을 포함한다.

이를 위해 경영진은 디지털자산의 본질과 기술적 특성을 충분히 이해할 필요가 있다.

둘째, ‘재무관리 리스크’도 중요하다. 기업이 디지털자산을 투자 및 재무 전략에 도입할 경우, 디지털자산의 보관 및 관리방식에 대하여 견고한 통제 체계를 마련해야 한다. 즉, 자체보관(Self-custody) 방식 또는 제3자 보관(Third-party custody) 서비스를 활용할 것인지에 따라 자산에 대한 통제권이나 관련 리스크가 달라지므로, 선택한 방식에 대한 최적의 통제 및 보안 체계를 수립해야 한다.

셋째, 디지털자산의 거래 및 이체(해외자회사 송금, 관계사 대출 포함)를 승인하고 실행하는 등 운영 과정에서 다양한 ‘운영 리스크’에 노출될 수 있다. 따라서 자산의 보관, 사용 승인 권한, 기록 관리에 대한 책임을 구분하고 이를 문서화하며 각 직무와 책임을 구분하여 운영 관리 프로세스의 투명성과 추적가능성을 높이고 리스크를 체계적으로 관리해야 한다.

즉, 기업 내부에 명확한 권한체계와 직무분리(SoD)를 통해 운영리스크를 관리할 수 있다.

넷째, ‘블록체인 및 기술 리스크’도 고려되어야 한다. 디지털자산은 사용되는 블록체인(메인넷)에 따라 기술적 특성과 리스크가 상이하다(예를 들어, 비트코인 네트워크에서 처리되는 컴퓨터 코드와 이더리움의 코드 기반은 다르다). 따라서, 메인넷의 작동방식, 생태계 건전성, 기타 백서의 내용과 거래 조건 등을 신중하게 검토하고, 필요한 경우 제3자의 기술적 지원과 평가를 받는 것이 바람직하다.

마지막으로 ‘컴플라이언스 리스크’ 역시 기업이 반드시 대비해야 할 영역이다. 우리나라의 가상자산사업자(VASP)는 자금세탁방지(AML), 고객확인의무(KYC), 정보보호관리체계(ISMS) 인증 등 다양한 규제를 준수해야한다. 따라서 기업이 가상자산거래소나 커스터디(수탁) 사업자를 활용할 경우, 해당 사업자가 관련 법률과 규정을 준수하고 있는지 사전 확인이 필요하다.

2~3년 전 국내 게임사들이 P2E 기반의 블록체인 신사업을 해외 자회사를 통해 추진했던 것도 이러한 컴플라이언스 리스크를 관리하기 위한 전략적 판단이었다.

새로운 기회를 준비하며

미국 트럼프 신정부의 친(親) 디지털자산 정책 변화는 글로벌 금융시장에 중대한 영향을 미치고 있다. 특히 CBDC 발행 금지, 미국 달러기반의 스테이블코인과 비트코인의 전략적 비축 지지, 자산의 토큰화는 글로벌 질서의 재편을 예고한다. EU, 일본, 싱가포르 등 주요 국가에서도 디지털자산을 수용하는 긍정적인 입법 환경 조성을 가속화하고 있다.

올해부터는 한국 기업들의 가상자산시장 참여가 가능해지면서, 디지털자산을 활용한 신성장 사업의 기회도 확대될 전망이다. 이에 따라 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 비즈니스 모델을 구축하고, 디지털자산 생태계에서 유니콘 기업으로 성장할 수 있는 발판을 마련하는 원년(元年)이 되기를 기대한다.